«ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА» перспектива или все же чертеж?

В прошлой статье: «Посвящение в перспективу: распутываем понятия» мы с Вами узнали о том , что перспектива не разрывно связана с проекциями.

Усвоили, что есть бесперспективные (ортогональные) проекции и перспективные (линейные) проекции.

Разобрались в разнице между ними. Первые являются техническим рисунком — чертежом с точными математическими вычислениями и используются в архитектуре, картографии, в компьютерных играх (сценах) и т.д., вторые являются убедительным наглядным изображением (т.е. как в натуре), которые рисуют художники реалисты с учетом оптических иллюзий.

Усвоили, что ортогональная проекция не имеет ни чего общего с перспективой, но почему очень часто встречается понятие «ортогональная перспектива»? Что это такое — «масло_ масленное»? Давайте разбираться.

С чего все началось.

Давайте узнаем и поймем эволюцию «рисования» человеком рисунков на плоскости.

Сегодняшние рисунки и современные чертежи базируются на долгой истории собственного развити. История начинается с примитивного рисунка на камне — ортогональной проекции.

Вы уже знаете, что принцип проекции был подсмотрен у природы человеком, когда он наблюдал за падающей тенью. Она проецировалась на плоскость от освещенных лучами света предметов.

Древние люди еще до нашей эры высекали на скалах и камнях разные сцены своей жизни: охота, война и др. Со временем рисунок изменялся – разрабатывались и обобщались правила построения, менялись материалы и техника рисунка и его художественный замысел.

Развитие навыков в рисовании вызвало интерес к геометрии. Геометрия обогатила рисунок, став старшей сестрой перспективы.

Именно перспектива дала рисункам максимально убедительное изображение предметов на плоскости.

Она решила наглядную проблему, стоявшую перед художниками и архитекторами. Многие из них использовали для определения перспективы стекло, на котором обводили правильное перспективное изображение требуемых предметов и их иллюзий.

Но вернемся же к «ортогональной проекции» и к понятию «ортогональная перспектива».

ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.

Если вы введете в поисковике понятие «ортогональная перспектива», то натолкнетесь на ортогональные системы в математике, черчении, картографии, архитектуре и др., которые используются с древних времен по сей день в точных вычислениях. Математика (геометрия) в живописи, скульптуре, архитектуре и др. визуальных видах искусства принципиально отличаются друг от друга, но, идут рядом, как и наука и искусство, и постоянно переплетаются уже много столетий.

На самом деле вникать во все математические (геометрические) вычисления очень сложно, да, собственно, и не нужно большей части начинающим рисовать и любителям.

А вот что точно нужно знать, так это откуда появилось понятие «ортогональная перспектива», и не запутаться в нем.

Важно знать, что ортогональная перспектива впервые встречается в рисунках древнеегипетского искусства.

Посмотрите на рисунок и ответьте на вопрос: «Где здесь перспектива?»

Действительно, на первый взгляд ее нет. Почему их называют рисунки «ортогональной перспективы» древнего Египта? Дело в том, что понятие «ортогональная перспектива» — это обобщение методов примитивных ортогональных (параллельных) бесперспективных проекций рисунка на плоскость художниками древнего Египта.

Т.е. понятие «Ортогональная» не является отдельным особенным видом перспективы.

Само слово «Ортогональность» (от греч. «прямоугольный» — «прямой, правильный» — «угол») — простыми словами, означает перпендикулярно, правильный угол.

Художники древнего Египта использовали простые способы проекции рисунка на плоскость. Они больше напоминали чертеж в ортогональной проекции с примитивными элементами наглядности с «выгодной» стороны предмета и с максимальной информативностью о нем.

В Древнем Египте художники искали способы передачи объема предметов. Так возникла идея изображения предмета в аксонометрии — один из разделов параллельной — бесперспективной проекции, которая позволяла наглядно отображать предметы без иллюзорных сокращений, но в объеме. Египетское искусство с древних времен стремилось передать вещи как они есть, то есть так, как их знают и воспринимают зрители. Для выполнения этой задачи и применялись методы ортогональных проекций. Именно в этих методах они видели единственный путь передачи информации о реальном мире без лишних искажений, но в примитивном объеме и пространстве.

Как работал художник.

Не имея возможности передать все три проекции предмета, художник следовал следующему правилу: изображать наиболее характерную сторону предмета.

1) Так, животных изображали в профиль. При этом грудь и плечи рисовали повернутыми к зрителю, а ноги могли «идти» или «оставаться в покое» на одной горизонтальной линии.

2) Фигуры (большие и мелкие) располагались не по степени их роста или отдаленности от художника, а по их важности в реальной жизни: фараон (Бог) изображался самым крупным объектом.

3) Этому же принципу (ортогональной проекции) соответствует изображение земного рельефа, которое применили в картографии: земля изображается как бы сверху, чтобы были видны и озера, и реки, и деревья.

Ортогональные картинки, являются честными для зрителя, они не передают иллюзии пространства и нашего восприятия, они зафиксированы единым образом, показывают объект с разных сторон одновременно без контурных искажений. Это делает картинку своеобразным информативным чертежом.

Раушенбах Б. В. говорил, «… и поныне инженеры решают те же задачи по переносу пространства на бумагу, что и египтяне, да и теми же методами…» Кстати, наука о картографии многим обязана египетским находкам в живописи. Но, что общего между древнеегипетским художником и современным инженером? Прежде всего, это стремление передать наиболее наглядно суть предмета; инженер на чертеже представляет одновременно две боковые стороны объекта (что для нас привычно), а древнеегипетский художник, делая то же самое (голова — в профиль, а глаз — анфас), вызывает у нас удивление.

Таким образом, рисунки в ортогональной перспективе — это лишь, информативные плоские изображения с примитивными наглядными объектами без глубины и с определенными правилами, связанными с представлением о мире древних Египтян.

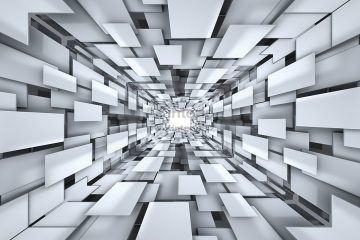

Принципы древней ортогональной перспективы ( параллельных проекций) стали фундаментом для ортогонального (ортографического — применяемого в компьютерной графике) бесперспективного проецирования, которое применяется сегодня. Основоположником считается французский учёный Гаспар Монж.

Метод изображения объектов по Монжу заключается в двух основных моментах:

1.Положение геометрического объекта в пространстве, в данном примере точки А, рассматривается относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей π1 и π2.

2. Совместив поворотом вокруг оси проекций π2/π1 плоскости проекций в одну плоскость (π1 с π2), но так, чтобы изображения не накладывались друг на друга, (в направлении α), получим изображение, называемое прямоугольным чертежом.

Ортогональные (прямоугольные проекции)- вид спереди, сверху, сбоку, плюс разрезы и сечения дают полную информацию о форме и размерах предмета, но не являются наглядными.

Реальной визуальной информацией о предмете стали обладать аксонометрические проекции, т.е. изображение предмета, получаемое его параллельным проецированием. Плоскость, на которую проецировался предмет стала называться картинной, или аксонометрической.

Вывод:

Способ ортогональных проекций как самый древний и наиболее доступный пониманию, занял первое место в истории развития перспективы. Он помогал воспроизводить контуры реальных объектов без искажений.

Суть ортогональных рисунков в узнавании предметов.

Если ваши рисунки, в которых нет пространства и глубины, подвергаются «перспективной» критике, смело говорите, что они выполнены в ортогональной перспективе, и поделитесь этой статьей.

Посмотрите, как начинает рисовать ребенок: в его рисунках Вы найдете сходство с рисунками древних цивилизаций. Творческий путь маленького человека начинается с ортогональных изображений и развивается до поры до времени по той же исторической спирали .

И взрослый человек, начав рисовать, проходит те же этапы.

Не имея опыта в наблюдении и видении натурного объекта, он рисует предмет, основываясь только на том, что знает о предмете и сможет уловить в натуре. Большую часть рисунка рисует на основе тех характеристик и описаний, которые есть у него в голове. Завершив рисовать, он не понимает, почему его рисунок отличается от того что он видит. Это нормально, и не стоит делать поспешных выводов о том, что у вас нет таланта. Он есть. Просто ему надо время развиться. Приходите в творческую мастерскую PIN, будем разбираться с перспективой!

0 комментариев